原油价格突破100美元!国内油价下周或迎'五连涨',车主抓紧加油

油价"五连涨":当车轮上的生活成为奢侈品

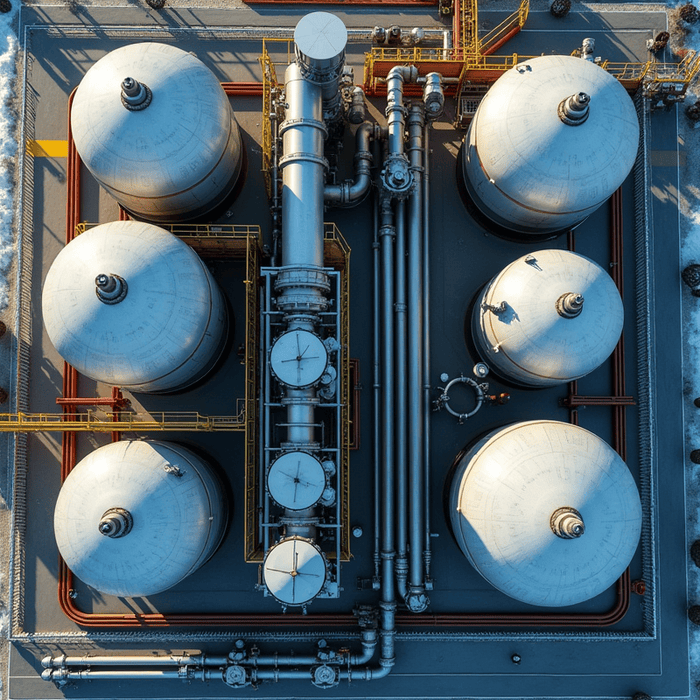

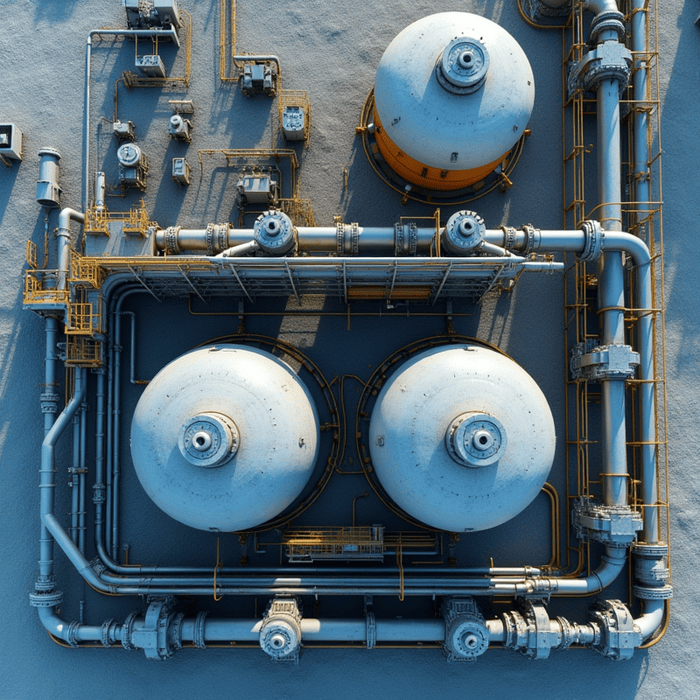

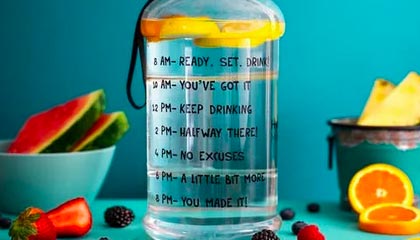

国际原油价格突破每桶100美元大关的消息传来,国内油价即将迎来年内"五连涨"的预警让无数车主眉头紧锁。加油站前又见排队的长龙,朋友圈里满是"赶紧加油"的提醒,手机APP上的油价走势图划出一道令人心惊的上扬曲线。这已不仅是简单的消费提醒,而是一记沉重的经济警钟——车轮上的现代生活,正逐渐演变为普通人难以负担的奢侈品。油价上涨的直接冲击显而易见。以一辆普通家用车50升油箱计算,每升油价上涨0.2元就意味着每次加满需多支付10元。看似微不足道,但累计五次调价后,许多地区的92号汽油价格或将突破8元/升,相比年初的"6元时代",车主每月油费支出可能增加30%-40%。这种渐进式的成本攀升正在悄然改变着中国家庭的出行方式与消费结构。更深层的影响在于油价对整体物价体系的"涟漪效应"。作为现代工业的血液,石油价格的波动会沿着产业链条层层传导——物流成本上升推高商品价格,农业用油增加导致食品涨价,化工原料昂贵带动日用品提价。国家统计局数据显示,交通运输成本占CPI篮子的权重约为10%,每一次油价大幅上涨都会在后续几个月内逐渐反映到居民消费价格指数中。这种"隐形税负"最终将由所有消费者共同承担,无论他们是否拥有汽车。中国作为全球最大原油进口国,对外依存度超过70%的能源结构放大了这种脆弱性。2022年我国原油进口量达5.08亿吨,花费高达3655亿美元。当国际油价站上100美元高位,意味着每天需要额外支出数千万美元外汇。这种"输入型通胀"正在考验着中国经济的抗风险能力,也暴露出能源安全体系的软肋。俄乌冲突、中东局势、美元波动等国际变量,都能直接牵动中国消费者的钱包,这种深度的外部依赖构成了国家经济安全的潜在风险点。面对油价困局,新能源车似乎提供了理想解决方案,但现实远非如此简单。尽管2023年前八个月我国新能源车销量达537万辆,同比增长39%,但充电基础设施不足、电池技术瓶颈、二手车贬值过快等问题仍制约着普及速度。更关键的是,电力供应本身尚未完全摆脱对化石能源的依赖。当煤价随油价联动上涨,所谓的"电动化转型"可能只是将能源账单从加油站转移到了发电厂。这种"伪解脱"无助于从根本上解决能源安全问题。破解油价困局需要超越简单的消费选择,转向系统性的能源革命。丹麦的风电、法国的核电、挪威的水电都证明,能源结构多元化才是抵御油价波动的终极方案。中国在光伏、风电等领域已取得领先优势,但2022年可再生能源发电量占比仅36%,仍有巨大提升空间。与此同时,城市规划和公共交通体系亟待重构。东京地铁密度高达每平方公里1.16站,巴黎有超过1400公里的公交专用道,而中国多数城市仍沉迷于"宽马路、大广场"的建设模式。当荷兰自行车高速路网络已延伸至675公里,我们是否也该重新思考"以车为本"的城市发展逻辑?油价"五连涨"是一面镜子,映照出中国现代化进程中的深层矛盾。在能源安全与环境保护的双重约束下,继续复制美国的汽车文明已不现实。未来的出路或许在于构建"15分钟生活圈"、发展智慧交通、推广远程办公等系统性创新。当加油成为奢侈行为时,转变的不仅是驾驶习惯,更应是整个社会的发展范式。毕竟,真正的现代化不在于每人拥有多少辆汽车,而在于能否创造更高效、更公平、更可持续的移动自由。站在加油站前看着不断跳动的价格牌,每个中国人都应该思考:我们是否准备好迎接后石油时代的真正挑战?油价的持续上涨不是暂时现象,而是全球能源秩序重构的必然过程。与其焦虑于下一次调价时间,不如共同探索摆脱"石油瘾"的转型之路。这既是对个人钱包的负责,也是对国家未来的担当。

评论