每天百万桶原油入库!中国吞下全球六成囤油量,准备做什么?

最近,国际能源市场掀起一场无声海啸:中国日均进口原油超过1100万桶,其中每天至少100万桶不进入炼厂,而是直接注入储备库。

这一规模相当于吞下全球新增石油库存的六成,甚至超过沙特阿拉伯的日产量。 当世界紧盯新能源浪潮时,中国正以“静默式囤油”构建一道能源长城。 这场行动远非简单的低价抄底,而是法律、风险、金融、地缘博弈交织的国家级战略转身。

2024年《中华人民共和国能源法》正式实施,首次以法律形式将石油储备定为硬性任务。 该法明确规定,国家、企业、地方政府必须承担储备义务,未完成将面临法律后果。

这意味着囤油从政策倡导跃升为国家意志,三大国有油企与地方炼厂被赋予法定责任,“买油、储油、扩库”成为不可推卸的义务。

法律落地后,舟山、大连、黄岛等地的巨型储备基地加速扩容。 全国原油储备能力已接近20亿桶,而现有库容仅填满约60%,剩余空间足以再容纳1.2亿桶原油。

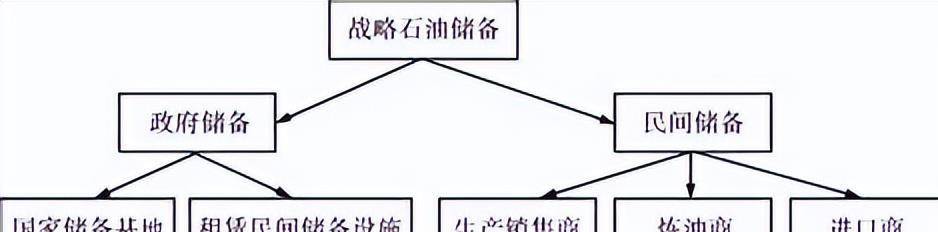

这种制度化的储备体系,使中国在能源安全上建立起“政府储备 企业商业储备”的双层防火墙。

展开全文

海关总署数据显示,2025年前九个月,中国原油进口量达4.23亿吨,日均超过1100万桶。 其中,每天100万至120万桶被直接纳入储备系统,而非用于即时消费。 这一规模使中国一度吸纳全球新增原油库存的90%,部分月份甚至接近三分之二。

储备能力扩张背后是长达十年的基建积累。 自2015年起,中国储油能力从14亿桶增至20亿桶以上,实际储量现约12亿至13亿桶。

按当前消费量计算,中国石油储备天数已从2023年的110天升至140天,并正向180天目标迈进。 这一数字远超国际能源署建议的90天安全线,相当于为全国准备了半年的“能源续航力”。

180天储备目标直指历史教训与现实威胁。 1973年中东战争期间,持续5个月的石油禁运导致西方经济陷入混乱,而180天储备正是为了应对同等规模的断供危机。

当前国际局势中,俄罗斯油田遇袭、红海航道危机、伊朗核问题升级,全球约20%供油线处于风险中。 美国对委内瑞拉、尼日利亚等产油国的军事威胁,进一步加剧了能源通道的不确定性。

中国石油进口依存度高达71.9%,其中超20%来自俄罗斯与伊朗等敏感地区。 地缘政治波动使供应链脆弱性凸显,180天储备意味着即使外部供油完全中断,中国经济仍可维持半年正常运转。 这种“超冗余防护”不仅是能源安全垫,更是应对大国博弈的未雨绸缪。

在美元信用波动加剧的背景下,石油的金融属性日益凸显。 中国将部分外汇资产转化为实物石油储备,形成类似黄金的硬资产配置。

2025年前九个月,中国进口原油总花费同比下降11.4%,每吨成本降低84美元,相当于“打折囤货”。 这种操作既优化了外汇资产结构,又规避了金融制裁风险。

人民币国际化与此紧密联动。 中国从俄罗斯进口原油的人民币结算比例已逼近70%,并与伊朗、沙特等国签订本币结算协议。

石油贸易正成为人民币国际化的突破口,削弱美元在能源结算中的垄断地位。 高盛分析师指出,中国正在进行“静默的资产置换”,将纸面财富转化为地下油库中的实物资産。

中国的囤油行动悄然改写全球能源权力结构。 2025年10月,国际油价跌至每桶65美元的五年低点,中国大规模采购有效托底市场。

法国兴业银行分析称,若中国停止购买,油价可能跌破50美元。 OPEC 在制定产量计划时,已将“中国需求窗口”作为核心变量,取代传统上由美国消费或欧洲需求主导的定价逻辑。

当买方拥有半年库存时,卖方议价能力被大幅削弱。 这种影响力体现在市场数据中:尽管2025年第三季度全球原油日均过剩360万桶,但中国的吸收能力阻止了价格崩溃。 华尔街日报评论称,中国虽未公开表态,但每艘油轮的航向都在牵动全球神经。

中国的储备基地网络已形成地理与战略双重纵深。 舟山、大连、青岛等沿海基地依托港口优势,便于接收海运原油;兰州、独山子等内陆基地则保障区域能源安全。

储备形式包括地上储罐、地下盐穴及岩洞,其中地下设施具备抗爆、防泄漏特性,战略隐蔽性更强。

热点观察家

这种机制调动了全社会储油能力,如民营炼厂闲置油库被纳入国家储备体系,形成“藏油于民”的防御网络。

中国的囤油策略伴随进口结构优化。 2025年9月,从印尼的原油进口量同比激增73倍,从巴西的进口量增长156%,俄罗斯原油采购量环比上升4.3%。

这种多元化布局降低了对单一地区的依赖,俄罗斯原油通过中俄管道直输中国,规避了马六甲海峡等海运风险。

与此同时,美国战略石油储备降至1983年以来最低点,仅3.5亿桶,不足中国的一半。 中美在能源储备上呈现“两极分化”,中国以长期协议锁定低价资源,美国则因财政压力无力补库。 这种差异反映了两国能源战略的前瞻性差距。

《能源法》不仅规定储备义务,还明确资金保障机制。 政府储备资金来自国家贷款及财政拨款,企业储备费用自负,但可获得政策支持。 财政部建立储备石油损失处理制度,并要求储备基地投保财产险,形成风险共担体系。

评论